Breath Soon , 2022

Les textes critiques présenté·e·s ici offrent une analyse de l’œuvre de Benoît Barbagli. Ils mettent en lumière sa relation étroite avec l’écologie et sa place dans le paysage artistique contemporain. Rédigé·e·s par des critique·e·s, conservateur·rice·s et philosophe·s, ces écrits apportent des perspectives diversifiées, reflétant une variété d’approches et de réflexions sur l’art, la nature et les enjeux actuels de notre époque.

Tempête et élan

2022

par Rébécca François

Conservatrice au Musée d’art Moderne de Nice

Les expériences de Benoît s’hybrident avec la furtivité. Elles entraînent différents médiums (peinture, sculpture, photographie, vidéo, son, édition) dans le champ performatif. Plurielles, elles prennent leurs sources sans s’y affilier dans les démarches interventionnistes ou appropriationnistes de la seconde moitié du XXe siècle avant de s’échapper vers l’hors-champ, traçant une dynamique indétectable, en apparence seulement.

Décrétant l’art comme prétexte de vie, « fantasmant l’ultime pièce comme un simple souffle : une respiration », Benoît s’inscrit dans un héritage Fluxus où la vie n’est plus théâtralisée. Ici, la poésie de l’ordinaire se greffe à un hymne à la nature débarrassée de toute vision bucolique. Pour autant, Benoît n’intervient pas en milieu naturel comme les artistes du Land Art, il ne modifie pas le paysage, pas plus qu’il ne préserve ou cicatrise les écosystèmes.

L’attitude désinvolte de Benoît face à l’histoire de l’art peut être déstabilisante. Loin d’être un moteur à la création, les citations artistiques qui font parfois surface sont appréhendées de manière décomplexée, sur le mode du copyleft, comme un développement ou détournement libre. À mille lieux de l’artiste postmoderne multipliant les références, Benoît fait de ses gestes des images poétiques délestées d’un ancrage historique ; une position-réaction face à une scène artistique contemporaine au profit du ici et maintenant. « L’inconsistance n’est pas l’insignifiance » disait Marcel Duchamp.

Sur la chaîne montagneuse d’Annapurna, sur le Massif du Mercantour ou sur les rives de la Méditerranée, Benoît marche, bivouaque, escalade, nage, plonge en apnée pour créer des gestes aux allures de conquête qui demeurent pourtant futiles et éphémères. Il côtoie et courtise la nature, se jette dans le vide ou au fond des abysses pour offrir, l’espace d’un instant, un bouquet de fleurs à la Terre [Les Tentatives, 2014].

L’ascension, le vertige, l’attrait du vide, l’ivresse des profondeurs donnent aux étreintes une pulsion sexuelle. Les énergies primordiales – l’eau, le feu, l’air, la terre-, les qualités élémentaires -le chaud, le froid, le sec, l’humide- sont convoquées et avec elles, différents paysages nocturnes ou diurnes -la montagne et la mer, les à-pics des falaises et la douceur des lacs, la chaleur du soleil et la blancheur glaciale de la neige.

La question du nu dans le paysage apparaît comme un contrechamp nécessaire à l’ère anthropocène. Elle n’affiche plus la place centrale et narcissique de l’humain ou du « je », elle sollicite une relation horizontale et pacifiée avec le monde. Elle se construit dans une volonté d’action, de réaction, de prise en main.

Les offrandes érotiques expérimentent les maillages qui relient l’humain à la nature. Un plaidoyer pour l’écosophie, un appel à ressentir les pulsions vitales s’y déploient. La méditation s’instaure comme une Forme de paix [2016]. Les Visites [2014] exultent le plaisir d’une connexion et interaction. La nature n’est plus un lieu de repli idéalisé, elle est un partenaire privilégié et intime. Elle est là où le vent se lève.

Benoît favorise des moments de synergie artistique par des actions éco-solidaires. Ainsi, il initie des sessions de création collective dans une atmosphère joyeuse et festive où la figure de l’auteur et de l’autorité est interrogée. À plusieurs, ils se laissent tomber au fond de l’eau comme dans un sommeil profond [Nous avons essayé de nous endormir sous l’eau, 2018], jouent de la trompette en pleine mer [Il y a comme un lien entre la musique, l’eau et la vie, 2019], courent nu.es dans la neige [Coup de soleil, 2019].

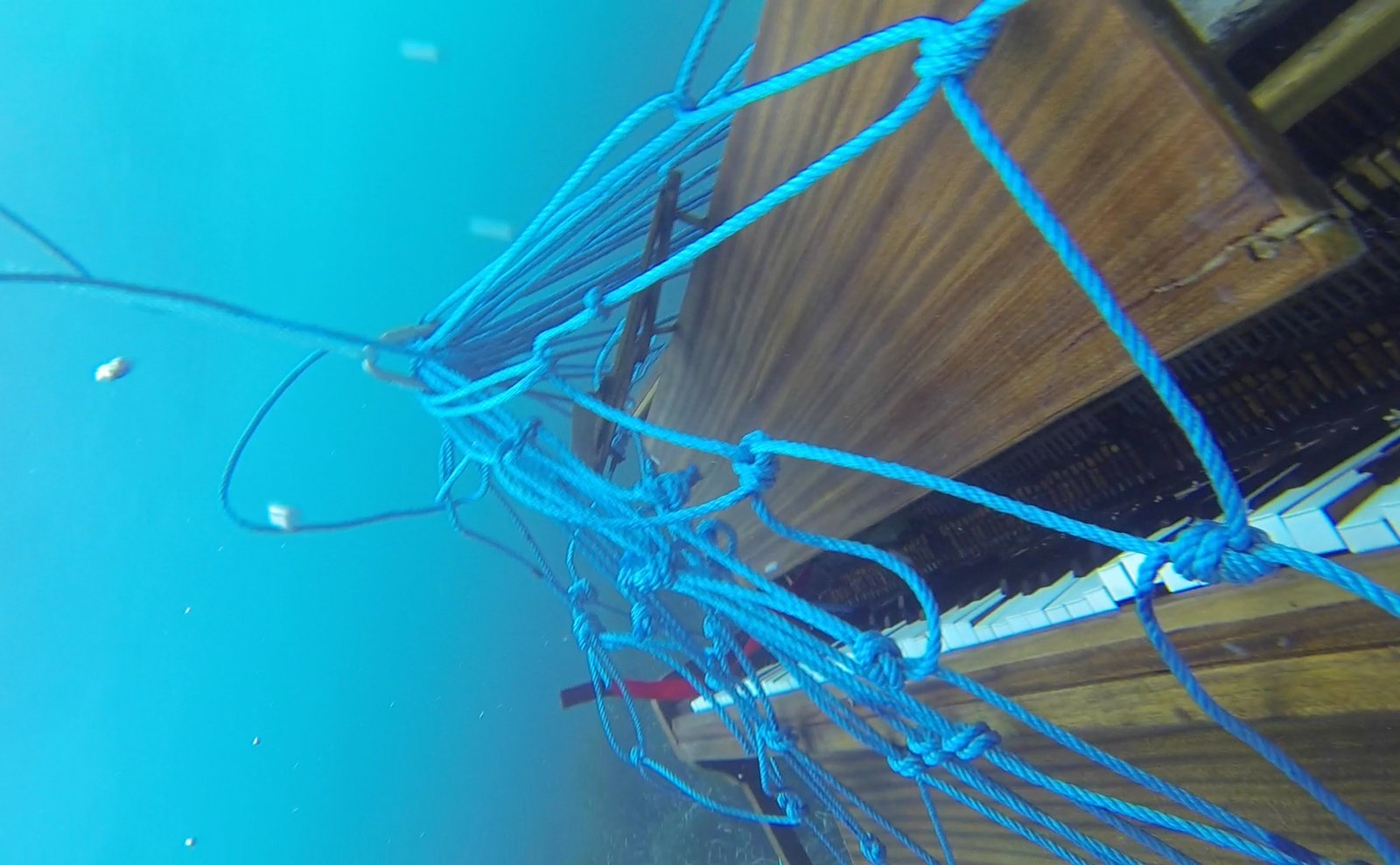

Certaines expéditions s’affirment, de manière pérenne, éphémère ou nomade, dans le paysage, sollicitant l’aide de compagnons aux savoir-faire et qualités spécifiques. Avec un architecte naval [Marc Risé], des musiciens et des apnéistes amateurs, il immerge, le temps d’une session, un piano « infusant une onde musicale dans les tréfonds maritimes » [La marée de la trépidation, 2015]. Accompagné de grimpeurs [Félix Bourgeau, Audrie Galzi, Tom Barbagli], il fixe à l’aplomb d’une montagne un moulage en bronze (d’environ 20 kg) de son bras tenant un véritable bouquet de fleurs voué à disparaître s’il n’est pas remplacé [Ici la terre, 2014]. Avec un amie cameraman, il fait voyager une stèle de bois brûlé en pleine nature comme une porte interstitielle ouverte de l’autre côté du miroir [Monoxyle, 2019].

La nature est également un partenaire privilégié. À Athènes, avec l’artiste Eri Dimitriadi, il tente de capturer la forme de l’eau sur terre ou sous mer [Ocean mémoria, 2017- ]. Seul, il lance dans le paysage de l’encre naturelle confectionnée sur place pour qu’elle vienne maculer une toile déposée en contrebas dans une forme de co-création cosmologique [Ecotopia, 2016-2020].

Cette propension à travailler en collaboration se cristallise dans la naissance en 2018 d’un collectif à géométrie variable (Tom Barbagli, Evan Bourgeau, Camille Franch-Guerra, Omar Rodriguez Sanmartin, Anne-Laure Wuillai) et au nom fluctuant (Azimuth, Palam) magnétisant des envies et idéaux éco-solidaires communs. Le collectif et la marche en montagne devient un processus de travail, une manière d’habiter la terre [Azimuth, 2018 ; Sous la glace, l’eau, 2019].

Benoît est l’un de ces esprits nomades, qui tente d’ouvrir un champ exploratoire où les énergies circulent librement jusqu’à rendre inextricable les liens qui relient expérience, plaisir et création. En témoignent ses textes manifestes ou épiques ainsi que ses éditions [Ici la terre, 2015]. Les expéditions prennent sans complexe une envolée lyrique. Cette réminiscence du Romantisme, loin d’être naïve, semble évoquer ce que ce passé peut dire au présent pour que l’humain ne soit plus face à la nature, mais avec elle.

Dans cet activisme sensuel, la jouissance de la liberté ne cesse d’exulter encore et encore jusqu’à créer un élan de vie politique et sociétal. L’engagement collectif -et non communautaire- devient cortège.

Ainsi, ils lèvent le point armé d’un bouquet [Révolution naturelle, 2019-2020], s’aiment à plusieurs, la nuit, dans les rues du quartier Exarchia -lieu d’autogestion et d’initiative citoyenne à Athènes [ACAB, 2017]. Avec l’artiste Aimée Fleury, ils alimentent et cultivent le feu de la liberté [La libération, 2020] dans une sorte de rituel processuel et chamanique qui n’est pas sans rappeler ses recherches plastiques sur la télépathie, la synesthésie, la transe [À corps, 2013] ou ses compositions sous LSD [Déploiement de l’eau, 2011].

Ces œuvres, instants de vie engagés dans un meilleur lendemain, ne participent pas toujours d’une réflexion éco-responsable qui serait davantage en phase avec la pratique. Cependant leur nature est ailleurs, immatérielle, insaisissable. Elles se cristallisent dans l’émotion qu’ellent procurent, dans l’appel à la liberté, à la tempête et à l’élan qu’elles insufflent.

Révolution naturelle, 2019-2020

Du corps et/dans l’eau

2022

par Elodie Antoine

Critique d’art

« Proust, (…) se donna visiblement pour tâche de brouiller inexorablement, par une subtilisation extrême, le rapport de l’écrivain et de ses personnages : en faisant du narrateur non celui qui a vu, ni même celui qui écrit, mais celui qui va écrire (le jeune homme du roman – mais, au fait, quel âge a-t-il et qui est-il ? – veut écrire, mais il ne le peut, et le roman finit quand enfin l’écriture devient possible), Proust a donné à l’écriture moderne son épopée : par un renversement radical, au lieu de mettre sa vie dans son roman, comme on le dit souvent, il fit de sa vie même une œuvre dont son propre livre fut comme le modèle. »

Roland Barthes, La mort de l’auteur, 1967 Du Land, de l’eau, du corps et de l’art

Des séries de photographies Sauts amoureux et Expression d’une émotion amoureuse (2014) à Il y a comme un lien entre l’eau, la musique et la vie (2018) ou encore à Révolution naturelle (2020) en passant par les peintures Les jets d’encre d’Ecotopia (2020), l’œuvre de Benoit Barbagli embrasse la terre, la mer et le ciel à travers le prisme du corps.

Ses photographies mettent en majesté autant de corps nus, de visages parés de fleurs, que de bras tendus vers le ciel. Son corps laisse aux éléments le soin de faire œuvre – leur œuvre et/ou son oeuvre. C’est ainsi que nait la peinture, non sans filiation avec son aîné, Yves Klein, mais a contrario de ce dernier, sans aucune volonté démiurgique. Et si les sujets de ses photographies sont « guidés » et/ou accompagnés dans leurs actes, ils ne se substituent pas aux pinceaux de l’artiste dans une logique moderniste de renouvellement pictural. Ils sont des corps – ni objets de désir du chef d’orchestre, ni outils picturaux, ni modèles – des corps libres à qui l’artiste propose des expériences collectives en pleine nature – au milieu de la forêt et des eaux. Les prises de vues sont prétextes à une expérience collective dans des lieux le plus souvent inconnus de ces corps. Il est plutôt question de découverte d’un lieu et d’un milieu, d’une quête des potentialités des espaces naturels.

Au grès des expériences communes, les corps trouvent progressivement leur place naturelle au milieu des éléments : mer, lac, montagne, forêt. Le titre des photographies (Mythologie subaquatique, Rituel Subaquatique, A 90° au-dessus du feu) témoigne de ce rapport étroit aux éléments.

Leur auteur observe d’ailleurs une adelphité des corps, ce qu’il associe volontiers à l’émergence du sacré. Comme si ces corps acculturés trouvaient à force de fréquenter et pratiquer le milieu naturel un état pré-culturel qui les conduisait à faire corps avec la nature, se lover dans celle-ci.

Cette quête n’est pas sans lien avec celle recherchée à l’aube des années soixante-dix par des artistes qui avaient décidé de faire de la nature leur atelier : marcher, courir, tracer, marquer, trouver, glaner, ramasser, poser, déplacer.

Les performances de Benoît Barbagli renouent avec ce rapport privilégié avec la nature. Celui de celles et ceux qui ont cherché à travers leurs marches, leurs errances, leurs dérives à expérimenter un rapport au monde en dehors du monde moderne, archi-moderne. Un monde, aux yeux de certains d’entre eux, déshumanisé, un monde sans horizon. La campagne anglaise, le désert du Nevada, l’arrière pays niçois, leur sont alors apparus tels un horizon, un possible, un territoire à explorer loin de l’omniprésence du bruit et de la culture des villes.

Benoit Barbagli propose à ses compagnons de route une expérience non pas solitaire, mais bien au contraire collective – une expérience fédérative pour créer du commun, un corps social. Un corps social loin des conventions, des rites contemporains, ceux de la consommation.

De la mort de la culture à la mort de l’auteur

De retour à l’atelier que devient ce corps social ? Quel est son statut, sa place dans l’œuvre de l’auteur ?

Qui est le jeune homme sur les images ? En est-il le sujet ? En est-il l’auteur ? En est-il l’instigateur ? Qui est l’œil derrière la caméra ?

L’auteur présumé en est-il le sujet ? Que racontent ces photographies ? Son auteur, son histoire, son corps, sa juvénilité ?

Où est l’auteur ?

Qui sont les personnages ? D’où viennent ces corps immergés que l’on reconnait au grès des séries ?

Benoit Barbagli brouille inexorablement les pistes. A l’image du regard porté sur l’œuvre de Marcel Proust par Roland Barthes, Benoît Barbagli s’il apparaît parfois dans ses récentes photographies, et s’il demeure l’auteur de celles-ci, s’efface volontiers, non derrière la caméra1, mais plutôt derrière un corps collectif – ce corps collectif qui donne le sens à ses photographies – un corps utopique ?

Et si ce retour à la nature, ce corps social, cette union avec le naturels, quand bien même fût-elle transitoire, fugace, était à ses yeux, l’image d’un possible rapport au monde à venir ?

Ce « monde d’après » dont on nous a temps parlé. Cet avenir radieux où l’écologie deviendrait un des chevaux de bataille des présidentiables, ces voyages en avion qui seraient limités à un certain kilométrage afin de préserver nos cieux, notre terre, aussi.

Ce doux rêve de citoyens conscients – conscients du monde qu’ils traversent, dans lequel ils vivent, pas seulement du leur mais également de celui des autres – au-delà de l’Atlantique, de l’Amazonie, de la Mer morte et de celle d’Adriatique, des Carpates, des déserts de Gobi à celui du Néguev.

Les formes de la liberté : le nid, le saut, l’émancipation

Le nid, le cocon

De la baie de Villefranche au Lac de Saint Cassien en passant par le Cap Ferra, les corps semblent se lover et se mouvoir dans la liberté retrouvée du liquide amniotique.

Membres rassemblées, écartés, symétriques, dissymétriques, corps immergés se détachant du fond vert d’eau, les alluvions formant des cercles plus ou moins réguliers. Les corps dessinant eux-mêmes un cercle dans l’eau, un cercle qui n’est pas sans écho à celui des pastèques du Dead sea (2008) de Sigalit Landau.

Le cercle – cette ligne ininterrompue, en circuit fermé, n’est pas sans évoquer le nid dans lequel naissent les oiseaux. Nid, cocon, cercle prennent naturellement des connotations protectrices. Ils évoquent parfois la volonté de faire corps avec la nature, à l’image des nids de Nils Udo : Le Nid, 1978 ; Au jardin du paradis, 1979 ; Habitat, 2000 ; Nid d’eau, 2001 ; et d’Andy Goldsworthy : Turn Hole, 1986.

Qu’elle soit réalisée sur terre (Noël Dolla : Propos neutre n°2, 1969; Restructuration spatiale n°3, 1970 ; Restructuration spatiale n°5, 1980 ; Restructuration spatiale n°12, 2020) ; Robert Smithson : Spiral Getty, 1970 ; Spiral Hill, 1971 ; Amarillo Ramp, 1973 ; Sod Maze, 1974 ; Hervert Bayer : Mill Creek Canyon Earthwork, 1979-82 ; James Turrell : Roden crater (looking northeast), 1977-aujourd’hui; Richard Long : Stone circle, 1976)

dans l’eau (Christo et Jeanne-Claude, Surrounded islands, 1980-83) ou dans les airs (Dennis Oppenheim : Wirlpool, Eye of the Storm, 1973), la forme circulaire est au cœur du travail des artistes dans la nature. Le cercle n’est pas sans faire écho à des constructions ancestrales, notamment celle de Stonehenge (monument mégalithique érigé entre -2600 et -1000 avant J.-C. en Grande Bretagne).

Cette couronne, ce cercle ne serait-il pas également l’image et/ou la forme du repli ? Celui que connu une large partie de la population mondiale entre décembre 2019 et juin 2020.

Le saut

Parmi les formes de la liberté, on peut également compter celle du saut. Pensons au saut en parachute, à celui à l’élastique. Si la pesanteur d’un corps dans le vide peut effrayer certains, pour d’autres, bien au contraire, elle est gage de liberté, un peu à l’image de celle connue dans l’eau, du liquide amniotique à l’eau de mer.

Du saut dans le vide (Yves Klein et Benoît Barbagli) à celui observé dans les images récentes de Barbagli dans les eaux peu profondes du Lac de Saint Cassien, les corps incarnent une liberté reconquise, gagnée.

Ces corps semblent cristalliser une forme de liberté retrouvée. Immergés dans l’eau, ils ne subissent plus les affres de la pesanteur, pouvant ainsi se mouvoir en toute liberté. Et pourtant, ces corps sont arrêtés sous l’effet de la caméra par une image fixe. Barbagli donne à voir ce hic et nunc de la liberté – ce moment furtif, transitoire, fugace, pour reprendre les termes de Charles Baudelaire qualifiant ainsi les peintres de la vie moderne. Le photographe tente ainsi d’offrir à cet instant, une dimension éternelle.

En immergeant ses images (Double immersion, 2022) dans des bains de salés (sel de bore), il rejoue non seulement l’immersion des corps tout en les dotant d’une surface concrète, une croute de sel cristallisée. Le moment photographique apparaît tel un révélateur alors que le temps de l’atelier (l’immersion au sel des tirages photographiques) au contraire joue plutôt du côté de la disparition.

Ces images cristallisent quelque chose – apparition, disparition, élan.

L’émancipation

En 2007, le Comité invisible – un collectif d’auteurs anonymes – publie L’insurrection qui vient (Edition La fabrique), une analyse politique, économique et sociale de la France d’alors, suivie d’un manuel d’application à la mobilisation, à l’organisation et à la révolte :

Ne plus attendre, c’est d’une manière ou d’une autre entrer dans la logique insurrectionnelle2.

Fin 2008, l’intellectuel et philosophe, Julien Coupat est accusé d’avoir saboté des caténaires de lignes de trains et d’être l’auteur présumé du livre cité précédemment. Début décembre, Coupat est mis en examen avec neuf de ses amis, il sera emprisonné en mars. Les milieux artistiques, militants et littéraires se mobilisent. En quelques semaines, l’accusé de la République devient un héros aux yeux d’une jeunesse sans illusion sur la classe politique d’alors.

En 2009, un autre collectif, Tiqqun publie Contributions à la guerre en cours, un recueil de trois textes précédemment édités en octobre 2001 dans la revue Tiqqun 2. Les auteurs appellent au rassemblement. Ils déclarent dès les premières lignes du livre :

- L’unité humaine élémentaire n’est pas le corps-individu, mais la forme-de-vie.

- La forme-de-vie n’est pas l’au-delà de la vie nue, elle est plutôt sa polarisation intime.

- Chaque corps est affecté par sa forme-de-vie comme par un clinamen, un penchant, une attraction, un goût. Ce vers quoi penche un corps penche aussi vers lui. Cela vaut dans chaque situation à nouveau. Toutes les inclinations sont réciproques3.

—

A travers cette introduction au texte « La guerre-civile, les formes- de-vie », les auteurs replacent le corps au centre des préoccupations humaines, notamment dans son élan vers la révolution.

Cet éloge du corps considéré non comme outil ou objet, mais comme « forme-de-vie » n’est pas sans lien avec le projet artistique de Benoit Barbagli. Le corps des performeurs n’est pas le prolongement et/ou l’image du corps de l’artiste. Il est un medium qui s’incarne, s’ancre dans la vie.

En 2009, un collège d’intellectuels, parmi lesquels Jacques Rancière, Slavoj Zizek, Kristine Ross et Alain Badiou, publie Démocratie dans quel état ? (La fabrique). En s’inspirant des enquêtes menées par les surréalistes dans les années 1920, les auteurs avaient tenté de questionner et d’apporter un regard nouveau sur le concept de démocratie.

Le corps social mis en scène et en œuvre par Benoît Barbagli dans ses dernières créations prolonge à sa manière le questionnement des philosophes laissant peut-être entendre que la question demeure toujours ouverte aujourd’hui. Des œuvres qui, à l’image des Gestes d’amour, de Coup de soleil et de La libération prônent une forme d’émancipation, de célébration du don et de la liberté – ode à la vie.

1 Il n’est pas l’œil derrière la caméra, les photographies étant prises par drone en

position géostationnaire.

2 In comité invisible, L’insurrection qui vient, La fabrique, Paris, 2008, p. 83.

3 In Tiqqun, Contributions à la guerre en cours, La fabrique, Paris, 2009, p.15

Il y a comme un lien entre l’eau, la musique et la vie , 2018

Rituel Subaquatique, 2021

90° au-dessus du feu, 2020

Origine de la joie, 2021

Coup de soleil, 2019

La plongée dans les hauteurs

2017

par Michel Remy

Université de Nice

Benoît Barbagli, ou la plongée dans les hauteurs.

C’est entre le milieu et la fin du 18ème siècle que s’est confirmé le doute philosophique et moral quant au pouvoir de l’homme sur la nature, que le classicisme proclamait haut et fort. A ce moment-là la nature s’est peu à peu imposée contre la prétendue domination que l’homme pensait exercer sur elle. Naissance du jardin anglais, fascination pour les ruines, découverte gothique des entrailles de cette même nature, apothéose du romantisme de Bernardin de Saint Pierre, Byron, Lamartine, Hölderlin, Shelley, Hugo et j’en passe…

Avec eux, se dessine une sensibilité en quête d’elle-même, une « pensée en proie à la démesure qui l’engendre » « sous les décombres de nos certitudes abolies » selon les belles phrases d’Annie Le Brun. Les montagnes, comme les souterrains des châteaux, deviennent alors les lieux où l’âme du monde, l’esprit qui sourd à la fois des strates géologiques et des reliefs vertigineux, où cette âme et cet esprit nous stupéfient et nous invitent à dialoguer avec eux au regard de l’infini. La fameuse expérience de William Wordsworth enfant, pris de terreur dans l’ombre des rochers sur lesquels la nuit s’installait, Shelley en admiration terrifiée devant le Mont Blanc, Lamartine et son lac, Musset et les hurlements des loups, tous ont signé ce dialogue qui n’en finit pas…

Sans le moins du monde céder à des comparaisons ridiculement disproportionnées, nous pensons que Benoît Barbagli est l’un de ceux qui, héritiers de cette « plongée dans les hauteurs » – si l’on me permet cet oxymore – réussissent à suspendre la pensée rationnelle, à se « dépouiller de ces liens de mortalité » et à se transcender, mais en restant solidement ici. Le travail de Benoît Barbagli est un travail performatif, c’est-à-dire de mise en scène à la fois de lui-même et des paysages de mer et de montagne. On est tenté de voir, certes hâtivement, une filiation avec le Land Art des années soixante-dix, mais il faut vite dire que c’est un Land Art qui dépasserait une trop sèche objectivité et qui serait inséparable d’une profonde spiritualité, sans que ce terme ait quoi que ce soit de religieux. Il n’est d’ailleurs pas sans importance qu’il ait décidé, afin de faciliter cet échappement de soi, de rechercher cette âme du monde en Inde et au Népal, berceaux d’une religiosité sans religion, là où la spiritualité est le banal quotidien des hommes, là où l’on ne peut qu’être pris de vertige – et le vertige n’est-il pas oubli, redouté ou espéré, de la pesanteur ? L’exotisme, c’est l’ailleurs. C’est sortir de soi.

La confrontation avec l’espace, par son lyrisme et son exaltation du moi profond, exprime chez Barbagli le besoin de retrouver la mesure de l’homme en dehors de tout conditionnement visuel et moral. Comme si, en plongeant dans un précipice de montagne, on découvrait ce qu’il y a au fond : notre corps dés-habillé de ses oripeaux de civilisé. C’est là que prend sens la nudité de certains corps de Barbagli. La nudité ne représente-t-elle pas la séparation, l’abandon du monde des apparences mensongères, une sorte de réappropriation de soi, afin d’atteindre les parages d’une vérité qui nous a échappé et entrer en rapport intime avec l’altérité ? Ce rapport débouche alors sur une interpénétration de l’homme et du cosmos, du moi et du grand autre, dans laquelle les deux termes de la relation se retrouvent dans le même état de pureté originelle – tentative du moi de rencontrer l’Autre au même niveau et d’abolir ce qui risque de les différencier. Regardons certaines photos : que le corps adopte la position fœtale ou recroquevillée, qu’il plonge dans l’océan du temps en une offrande de soi, en un oubli de soi ithyphallique ou qu’il défie la pesanteur et « entre en légèreté » (comme on dit entrer en religion !) en gardant ses costumes de ville sur la proue d’un rocher, le spectateur se trouve précipité dans une autre dimension de vision, une vision sauvage.

Paradoxalement , ce qui secrète cette sauvagerie de la vision, c’est la mise en scène, la pose, la composition parfaitement réfléchie qui fait en sorte que les corps ne sont en aucune façon irruptifs ou perturbateurs mais sont sur le point de se fondre… C’est là où la photographie vient au secours d’une oeuvre qui devrait disparaître, car cette œuvre, sauvage, ne peut qu’être éphémère…C’est là où le souci de composition poétique change la nature de la photographie qui, au lieu d’être confortablement et banalement documentaire, révèle un potentiel imaginatif immense. Breton disait que « l’œil existe à l’état sauvage ». Or cet oeil-là, qui est bien celui de Magritte, de Miro, de Masson ou d’ Ernst lorsqu’ils sont en train de peindre et de se fondre dans « les territoires cachés de l’inconscient » , cet œil-là n’est-il pas également ce que devient l’oeil du spectateur à l’instant même où il découvre ce qu’ils ont peint ? La « sauvagerie » de cette vision ne se communique-t-elle pas de l’un à l’autre? Le même rejoint l’autre, le physique le métaphysique, l’éphémère l’éternel, nous sommes en pleine immanence…

Ici la terre…oui, mais aussi, ici l’esprit. – et l’imagination !

Il ya des lieux où souffle l’esprit, et Benoît Barbagli nous les donne à voir…

La visite, 2014

Sous le chaos, la vie

2021

par Pulchérie Gadmer

Critique d’art

L’atelier de Benoît Barbagli est vaste. Océan rivière et montagne sont ses espaces performatifs. L’art y surgit, émergence vitale au sein du collectif. Ses propositions plurielles et multi-médiumniques éclosent dans des gestes itinérants. L’art se déplace dans la nature.

Dans ses dispositifs péripatétiques, le chemin fait sens, la nudité est candide, et l’œuvre se manifeste dans des surgissements. Les configurations sont multiples, les rituels variés et, souvent, l’expédition qui mène à l’expérience artistique se fait avec des plasticiens. Son appareil photo est qualifié de « volant ». Il passe de main en main et la signature est fréquemment partagée ou collective.

Benoît Barbagli explore les frontières. Il puise dans le substrat de la création en quête de ses germinations issues d’une nourriture mutualisée. La Montagne crée autant que la mer, que l’ami artiste, par sa présence, par son mouvement, par le principe de vie, par essence aléatoire, qui le meut. L’art saisit des instants du Vivant qui se manifeste toujours où on ne l’attend pas, dans des séquences inouïes que nous peinons parfois à saisir dans leurs déploiements. Avec humour, légèreté, force et délicatesse, Barbagli nous invite à croquer les instants et nous incite à les considérer dans leur beauté éphémère. Une ode à la Vitalité.

Les quatre éléments sont récurrents. Ils animent et structurent des séries de l’artiste dans des jaillissements héraclitéens. Le feu, l’eau, l’air, la terre. L’univers de Benoît Barbagli est poétique, polysémique, pudique, drolatique. Il aime à « détourner les références de la culture pour les retourner à la nature. » Qu’est-ce qui fait œuvre ? Le projet ? Ses manifestations ? Il orchestre des rencontres, une communauté se crée autour du projet et l’espace de création devient alors joyeux prétexte à la vie.

Pour rendre hommage au vivant, lui restituer sa place, l’artiste s’efface, il met en scène, se met en scène et pourtant s’estompe avec beaucoup d’élégance, l’égo se dissout dans l’interconnecté, je est un autre. Benoît Barbagli, c’est le romantisme inversé. Son retour à la nature se fait dans un cadre apaisé où l’égotisme s’anéantit, où l’éloge se dépare de pompe, où l’art affleure dans sa plus simple expression.

Dans la mer méditerranée en hiver, une main tend un bouquet dans l’eau glacé, la mer féconde est aussi meurtrière ces derniers temps. Éros et Thanatos se rejoignent, ardeur amoureuse et hommage mortuaire sont les deux faces d’un même miroir. Dans une tentative amoureuse au flambeau, un corps nu se jette d’une falaise, tombeau du plongeur ou passion inextinguible ? Le moment est en suspens, espace irrésolu soumis aux projections du regardant. La grâce, la chute et le rebond – ou pas, font partie du tout. Des corps portent une pierre sous la surface troublée d’un lac, émergence d’une nouvelle Atlantide ou perspective sisyphéenne d’un éboulement inévitable après une énième tentative ? L’artiste et ses acolytes apportent leur pierre à l’édifice visuel.

Benoît Barbagli est le sherpa de la montagne, il y transporte ses toiles pour que cette dernière crée. Il éloigne la muséification du corps de la femme en le rendant à la terre. Il capte l’étincelle embrasant le faisceau. Il chemine sur l’anthropocène en interrogeant les étoiles, nées du chaos.

Born from earth, 2014

Supra conceptuel

par Camille Frasca,

Conservatrice au Musée Picasso

Benoît Barbagli est ce qu’on pourrait appeler un artiste supra-conceptuel. Né en 1988 à Nice, il suit à partir de 2010 les cours de la Villa Arson, où il apprend chaque année à se remettre en question. On lui conseille d’aller toujours chercher un au-de- là, de pousser plus loin, de mettre constamment en doute. Cette tournure d’esprit alimente alors ses recherches artistiques. Il multiplie et diversifie les pratiques, créant des ponts. Fonctionne par gestes,

foisonne d’idées, bouillant.

Le texte est le liant pour comprendre les œuvres. Et lui permet de satisfaire son insatiable envie d’aller toujours plus loin. Car Benoît aime à trouver les choses infinies, inachevées, « sans bords » comme il le dit. […] On aimerait le classer dans une mouvance post Land art, car ce qui revient souvent c’est la fuite de la galerie, pour courir dans l’espace public. Mais ce serait l’enfermer dans un champ de références dont il ne se réclame pas forcément. Benoît construit sa propre histoire : l’autre aspect crucial dans son travail, c’est la narration. Le langage est pour lui une matière presque plastique, chaque projet contenant un germe narratif qui se constitue et se complexifie à mesure que les idées naissent, vivent et meurent dans la tête de Benoît.

Sans bord, 2020

Jouer du piano au fond de la mer

par Thomas Golsen,

Professeur d’histoire de l’art de Université de Lille

L’imersion, 2014

L’ingénieur poetique, 2015

par Benjamin Laugier

Conservateur au Nouveau Musée National de Monaco

Teintées d’un fort rapport à la nature et aux sciences, ses performances peuvent ainsi être orchestrées par des dispositifs complexes ou ne nécessiter que le plus simple appareil.

Ses Visites peuvent parfois rappeler les postures de Philippe Ramette lorsque lui-même invoque Le Voyageurc ontemplant une mer de nuages de Caspar David Friedrich.

Pour Tide of Trepidation, il attelle un piano à un radeau pyramidal. Relié à un treuil, le piano est immergé pour être joué en apnée. Cet hommage au pianiste suédois Esbjorn Svensson, victime d’un accident de plongée, puise dans les nombreuses sources d’inspiration de Barbagli. La musique tient donc un rôle central y compris lorsqu’elle n’est pas jouée. Toile de fond de certaines actions, elle est souvent induite comme un air qu’on fredonne après une connexion synaptique fortuite.

Ici la terre est un geste a priori simple et romantique qui requiert en réalité une certaine dextérité. Accroché à flanc de falaise, un bras de bronze tient un bouquet de fleurs. Vertige de l’amour du vide.

À l’inverse, Tentacle 115,5° est un tentacule prothétique en latex composé de 128 aimants disposés dans les ventouses selon la suite de Fibonacci soit 2 exposant 7. Nouveau projet d’ascension, celui-ci consiste hypothétiquement à gravir la sculpture de Bernar Venet intitulée 115,5°, installée dans le jardin Albert Ier à Nice.

L’incarnation – projet ici la terre, 2014